はじめに:50回目の節目に思うこと

こんにちは、ワタランです!気づけばこのブログもついに第50回を迎えました。最初の記事で「50代からでもサブ4を目指していいじゃないか!」と書いたあの日から、ここまで走り続けてこられたのは、読んでくださる皆さんのおかげです。

最初はランニング日記のような小さな記録でしたが、記事を重ねるうちに、同じように挑戦している仲間からコメントをもらったり、「勇気をもらった」という声をいただけたりして、ブログが自分のモチベーションの源になっていきました。

走ることが「習慣」になった

ランニングを始めた頃は週に1〜2回のゆるジョグ。「今日は疲れたからやめとこう」と言い訳ばかりしていた自分が、今では週2〜3日しっかり走るようになりました。

走ることが特別ではなく、歯磨きのような習慣になると心まで軽くなります。体力もつき、仕事の集中力も上がり、気持ちも前向きに。ランニングは、まさに自分を整える最高のルーティンになりました。

ケガと付き合いながら強くなった

順調な時ばかりではありません。膝の痛み、太ももの張り、足首の違和感…。ケガをするたびに「もうダメか」と思ったこともありました。

でもそのたびに、フォームを見直し、ストレッチを入念にして、少しずつ回復。ケガが教えてくれたのは「無理せず、長く続ける力」でした。

今でも右お尻に痛みが残っていて、長く椅子に座るのもしんどい日がありますが、それも“ランナーとしての今の自分”。大会まで、うまく付き合いながら走り続けていこうと思います。

走ることが「人生の縮図」になった

走ることで、自分の考え方まで変わりました。思い通りにいかないことがあっても、「とりあえず今日も一歩だけ進もう」と思える。それって、仕事でも家庭でも同じですよね。

普段は草野球も続けていますが、同い年のイチローさんの言葉、「小さなことを重ねることが、とんでもないところへ行く唯一つの道」。この言葉を胸に刻んで、日々を過ごしています。

マラソンも同じ。一気に結果は出ないけど、毎日の積み重ねが確実にゴールへ導いてくれる。この50回の更新で、僕はそれを実感しました。

横浜マラソンに向けての戦略 ― 小出監督の教えと過去の自分へのリベンジ

2018年、初めてのフルマラソン。スタート直後から気持ちが高ぶり、人をジグザグに抜いていった結果、25km過ぎにはゾンビのように歩くことに。ゴールタイムは5時間45分でした。

それから7年。横浜マラソンは今回で6回目。過去5回、どの大会でも後半の首都高ゾーンで脚が止まり、歩いてしまいました。今回はまずその区間を走り切ることを最大の目標にしています。

目標:首都高ゾーンを歩かずに走り切る。

前半を抑えて体力を温存し、後半で過去の自分を抜いていく「後半勝負」で挑む。

戦略①:前半は「抑える勇気」を持つ

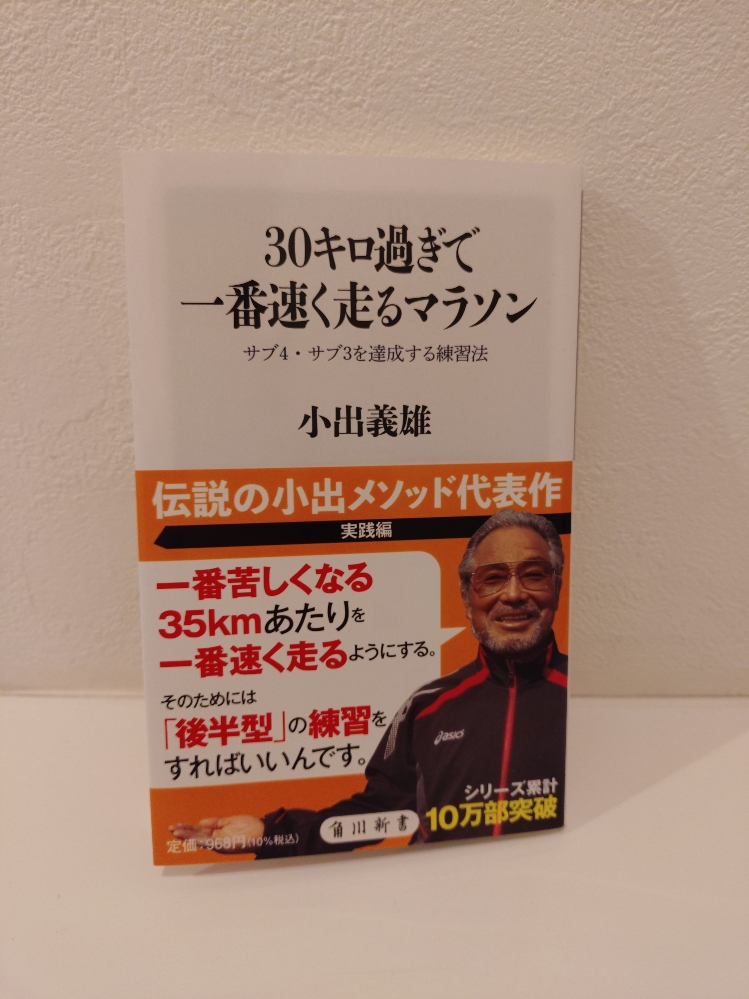

小出監督の本「30キロ過ぎで一番速く走るマラソン」にあるように、「30kmまでは我慢」がキーワード。前半は余裕を感じるペースを維持し、呼吸が乱れないリズムで20〜30kmまで体力を貯める。抜かれても気にしない、焦らない。それが後半につながる鍵です。

戦略②:30km以降は“後半勝負”へ切り替える

過去は30kmを超えると「もう歩こう」と心が折れていました。今回はそこからが勝負。ピッチを少し上げ、姿勢を意識し、フォームを崩さず前へ。歩いているランナーを一人ずつ抜いていくイメージで走ります。

戦略③:首都高ゾーンをどう走るか

- 視線を少し先(数十メートル先のランナー)に置く

- フォームを意識し、ピッチでリズムをキープ

- 補給は30km前後で確実に行う(ジェルや塩飴)

戦略④:メンタルの準備 ― 過去の自分を抜く

6年前の自分が歩いていたあの区間で、今の自分が走り抜く姿をイメージする。マラソンは心のスポーツ。レース前にこのイメージを繰り返しておくだけで、本番の“粘り”が変わります。

レース当日の実践ポイント(5つ)

- ① スタートの混雑で飛ばさない:抜かれても焦らず、最初の5kmは目標ペース+20〜30秒でOK。

- ② 30kmまでに確実な補給:20km・30km手前でジェル1本ずつ。喉が乾く前に少量の水分を。

- ③ 首都高でフォーム集中:上り坂では無理に踏み込まず、ピッチを一定に。

- ④ 抜くときは一人ずつ:一気に抜こうとせず、確実にリズムを崩さない範囲で。

- ⑤ 残り5kmは感情で走る:応援の声や景色を力に変える。笑顔で走れば呼吸が楽になります。

最後に:6回目の挑戦へ

6年前、25kmで止まった自分。あの日の悔しさを胸に、今回はその地点からがスタートです。マラソンは競争ではなく、過去の自分との勝負。30kmからが本当のマラソン。今回は笑顔でゴールし、「歩かずに走り切った!」と胸を張れるように走ります。

おわりに

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。マラソンは、自分の心と脚の対話。今回の横浜で、また一歩成長できたらと思っています。同じように挑戦しているランナーの皆さん、共に頑張りましょう!

この記事の内容は個人的な経験に基づくものであり、トレーニングや健康に関する判断は医師・専門家の指導を優先してください。

コメント